考古揭開朝陽北塔身世之謎——北魏馮太后把塔建在“三燕”宮殿上

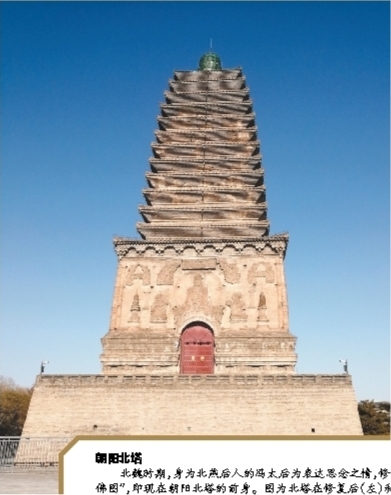

朝陽北塔 北魏時期,身為北燕后人的馮太后為表達思念之情,修建“思燕佛圖”,即現在朝陽北塔的前身。圖為北塔在修復后(左)和維修前(右)的狀態。考古工作者在塔基四周發現4個碩大的柱礎石和夯土層,從而發現北塔是建在“三燕”皇宮“和龍宮”的宮殿之上。

富貴萬歲瓦當。

四神紋覆斗式礎石。

北塔出土的三燕時期陶罐。

本報記者 郭 平

提 要

上個世紀末,考古工作者歷時十年,對受到嚴重破壞的朝陽北塔進行了科學的發掘、研究和維修保護。這項工程不僅按照修舊如舊的原則,使得后世能夠繼續欣賞屹立千年的古塔風姿,還通過發掘研究,確認了東晉時期“三燕”政權中心和龍宮宮殿的位置,進一步認定,北塔是北魏馮太后賜建的“思燕佛圖”遺跡,而且就建在和龍宮宮殿上。

千年古剎地基竟然是皇宮宮殿

“你一定得采訪董高研究員,朝陽北塔的考古和修復,包括相關研究和后期的報告編寫,他全程參與。”原省文物考古研究所所長王晶辰身在外地,聽說記者采訪有關朝陽北塔考古的事情,他很激動,向記者推薦了能夠深入解析這座千年古剎的考古專家董高。

朝陽北塔,以身世離奇聞名,在北塔維修報告中,甚至使用了“撲朔迷離”一詞。采訪中,朝陽市突出貢獻專家、朝陽市北塔博物館原館長、研究員董高向記者解釋,關于北塔身世,清朝以前的確切文字記載為零。考古和古建專家最先注意到,北塔塔基曾露出形制特殊的碩大的柱礎石和夯土層,這些構件不可能是塔身上的。同時,在破損嚴重的塔門有幾道裂縫,由外到內帶有遼代、唐代、隋代幾個年代的特征……太多的“撲朔迷離”需要考古發掘來解答。

從1986年開始的考古發掘,工作者發現在北塔基礎部分的生土層以上共有6個文化層。從上往下分別為:現代地層、近代至金代地層、遼代堆積層、隋唐地層、北魏地層,最底是東晉十六國時代的“三燕”地層。這一地層又分兩層,分屬于北燕后燕地層和前燕地層。

“關于朝陽是‘三燕’時期的龍城古都,人們口口相傳早就知道,但科學的確定‘三燕’宮殿準確位置則是在北塔考古發掘之后。”董高說,前面提到的柱礎石,目前共發現4件,礎石四周雕有龍紋,說明此地原是大型宮殿建筑,為當年考古研究提供了方向。

除了柱礎石外,考古人員在這里又發現了邊長達90米的方形三層夯土臺基,最終確認這里是“三燕”時期龍城的宮城“和龍宮殿”遺址。

也就是說,北塔建在了被廢棄的和龍宮的宮殿上。

“三燕”政權渴望一統天下

東晉十六國的提法源自北魏史學家崔鴻所撰的《十六國春秋》,從公元304年巴氐族李雄建立成漢,到公元439年北魏統一北方,這100多年里,北方各民族相互爭戰,先后建立了前趙、前燕、后燕等16個政權,總稱十六國,其中,前燕、后燕、北燕基本前后相繼,曾以龍城(今朝陽市)為都城,稱為“三燕”。

“三燕”時期,建立龍城并且修筑龍城宮殿的是前燕(337年-370年)燕王慕容皝。《晉書》記載,東晉永和元年(345年)四月,慕容皝建新宮,曰“和龍”。為不斷增強實力,慕容皝除了對遼東割據部族,鮮卑段部繼續用兵外,“皝躬巡郡縣,勸課農桑……立東庠于舊宮,以行鄉射之禮。皝雅好文籍,勤于講授,學徒甚盛,至千余人。”(《晉書·慕容皝傳》)。這些穩定農業,發展教育的舉措進一步增強了實力。到其子慕容儁稱帝時,疆域一度擴展到黃河以北。

后燕(384年-407年)創立者為慕容垂。《晉書》載,慕容垂驍勇善戰,勇猛過人。13歲起便隨父征戰,屢立戰功,是軍事家。他東征西討,兵鋒所及,敵手“肉袒謝罪”。

北燕(407年-436年)的創立者是馮跋,他非常勤勉。《晉書》載:“勵意農桑,勤心政事,乃下書省徭薄賦……”因此為屬下所擁戴。

文物與史料結合,考古專家最終斷定,北塔地基就是“三燕”時期的和龍宮宮殿。

發掘出來的碩大柱礎石是和龍宮殿支撐柱子用的。董高說:“當時,北方政權不被正史認可,所以這些皇帝在史官眼里都是冒牌,因此,‘和龍宮’超越了禮制,不被認可。但我們可以換一個角度來理解,那就是它們表達了當時的‘三燕’政權渴望一統天下的遠大抱負。‘三燕’政權曾以龍城為原點,不斷地向中原進軍,試圖結束分裂,建立大一統的政權。”

雖然愿望很美好,但和龍宮在其投入使用不足百年時間里,曾兩次毀于戰火。

考古人員在北塔第二層夯土臺基上,清理出明顯的燒灰痕跡。在史料中,研究人員也找到了相關記載。

《資治通鑒》中有東晉“太元十年(公元385年)二月,(前秦)王永使宋敞燒和龍及薊城宮室”的記載。當時前燕被前秦所滅,和龍宮殿被燒,此時距其建成僅僅過去40年。《十六國春秋》載,北魏太延二年(公元436年)“五月乙卯,弘(馮弘)率龍城見戶東徙,焚燒宮殿,火一旬不絕。”說的是,在位僅6年的北燕皇帝馮弘,在北魏攻擊下狼狽東逃,縱火燒毀和龍宮,大火燒了整整10天還沒熄滅。

考古發現和歷史記載為我們還原了東晉十六國時期的分裂、動蕩與融合,而北塔出土的柱礎石見證了這段民族大融合歷史。

北魏馮太后的思念

那么,北魏時期的佛塔為何會建在“三燕”時期的皇宮宮殿上呢?這要提到一個人——北魏馮太后。

在北塔考古發掘前,我省已故考古學家孫守道就提出,朝陽北塔可能與北魏時期的思燕佛圖有關,《魏書》中也有“又立思燕佛圖于龍城,皆刊石立碑”的記載。

通過發掘和勘察,研究人員發現北塔塔基與北魏所建的洛陽永寧寺風格相近,還出土了基本為北魏時期所獨有的皇家所用“富貴萬歲”瓦當。研究人員進一步測算出朝陽北塔在北魏時期為木塔,高度約80米,與位于山西大同的北魏皇家所建平城永寧寺塔高度相近,塔身高度反映出這一塔體的北魏皇家身份。

北魏文成文明皇后馮氏原是前朝北燕皇帝馮弘的孫女,北魏秦雍二州刺史、西城郡公馮朗的女兒。馮朗被殺后,馮氏被納入北魏宮中。

在復雜多變的北魏宮廷,無依無靠的馮氏身份特殊,畢竟是北燕皇帝的后人,她是如何一步步進入北魏的權力中心,并被封為皇后的,史料中并沒有詳細的記載,但是《魏書》載,北魏文成帝拓跋濬死后,馮氏被尊為皇太后,“丞相乙渾謀逆……太后密定大策,誅渾,遂臨朝聽政。”這位居于深宮的女子,能夠在獻文帝年幼、孤立無援的情況下居中謀劃,平定丞相乙渾的叛亂,并且臨朝聽政,已經反映出她不同尋常的膽識。

在北魏獻文帝拓跋弘死后,馮氏“復臨朝聽政”,當時在位的便是其孫、以“改革”載入史冊的北魏孝文帝拓跋宏。

北魏孝文帝改革,是拓跋宏在位時推進的鮮卑族深入漢化的改革,其主要措施包括:推行均田制和戶調制,變革官制和律令,遷都洛陽,分明姓族,改易漢俗等。通過改革,促進了民族交流與融合。

北魏時期盛行為先祖“興建福業,造立圖寺”之風。馮太后先后在長安和龍城為其父馮朗、祖父馮弘立廟建寺,以祈福禳災,寄托哀思。她為了表達思念之情,把思燕佛圖直接建在了北燕皇宮上。研究人員正是通過考古發掘和文獻研究,找到了思燕佛圖與“三燕”龍城和龍宮的內在聯系,《朝陽北塔——考古發掘與維修工程報告》中這樣寫道:“試想,在當時的形勢下,除了馮太后,誰還敢在亡國不久的北燕宮殿上建塔立寺呢?”

專家推測,思燕佛圖建于北魏孝文帝太和九年(公元485年)至十四年(公元490年)間。

思燕佛圖是朝陽北塔的前身,在隋、唐、遼等朝代都進行過修繕。隨著時間的推移,王朝的更替,如今朝陽北塔成了1600多年前龍城存在過的唯一地面見證。

| 感動 | 同情 | 無聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過 | 高興 | 路過 |

- 上一篇:一條草原絲路連接東西文化

- 下一篇:《蒼原》具有鮮明的中國風格和民族特色—…

相關文章

-

沒有相關內容