乾隆將江南園林建筑風(fēng)格帶入盛京

沈陽(yáng)故宮在清代進(jìn)行過(guò)多次改擴(kuò)建——

乾隆將江南園林建筑風(fēng)格帶入盛京

傳統(tǒng)的“和璽彩繪”

表現(xiàn)風(fēng)景的“蘇式彩繪”

表現(xiàn)人物故事的“蘇式彩繪”

“勾連搭卷棚式”殿頂與“蘇式彩繪”

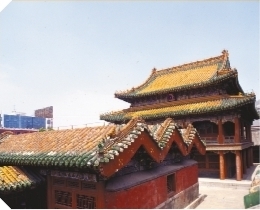

左圖前面建筑為繼思齋,其房頂從側(cè)面看呈波浪形,這種具有江南園林建筑風(fēng)格的房頂被稱(chēng)為“勾連搭卷棚式”。 上圖是充滿(mǎn)江南風(fēng)情的“蘇式彩繪”,與“和璽彩繪”形成鮮明對(duì)比。

更多精彩 掃碼觀看

本報(bào)記者 郭 平 文并攝

提 要

在清王朝統(tǒng)治的二百多年間,先后有四位皇帝東巡,進(jìn)駐沈陽(yáng)故宮(時(shí)稱(chēng)盛京宮殿)。或是為了守住先祖的基業(yè),或是為了居住的便利,清王朝一直對(duì)沈陽(yáng)故宮進(jìn)行修繕和改造,國(guó)力最盛的乾隆時(shí)期,改擴(kuò)建工程規(guī)模最大,將江南園林建筑風(fēng)格引入盛京宮殿。所以今天的沈陽(yáng)故宮建筑群風(fēng)格多樣,別致典雅與莊嚴(yán)宏偉相呼應(yīng),尤其是西所區(qū)域,展現(xiàn)的都是乾隆帶來(lái)的江南園林風(fēng)情。

清帝東巡住在盛京宮殿

關(guān)于清帝東巡的研究是涉及沈陽(yáng)故宮(清代稱(chēng)“盛京宮殿”)歷史文化的重要課題。沈陽(yáng)故宮博物院研究室副主任、副研究館員張國(guó)斌說(shuō):“院里的老一輩在這一領(lǐng)域的研究已經(jīng)取得很多成果。”這些成果大多收錄于《清帝東巡》和《清帝東巡研究》兩部專(zhuān)著當(dāng)中。

清順治皇帝出生在盛京宮殿的永福宮,6歲時(shí)離開(kāi)盛京后,就再也沒(méi)有回到他生長(zhǎng)過(guò)的祖屋,但他卻是清帝東巡的首倡者。《清實(shí)錄》載,順治十年(1653年)五月,順治對(duì)大臣講:“……自登極以來(lái),眷懷陵寢,輒思展謁……”順治十一年(1654年)六月,再次對(duì)大臣說(shuō):“但恭謁山陵,久切朕懷,有如以日為歲……”這句話(huà)是說(shuō),順治皇帝想回家鄉(xiāng)看看的心情急迫到了度日如年的程度。在順治的心目中,相對(duì)于北京的皇城,盛京宮殿的老院子才是他真正的家鄉(xiāng),這種思鄉(xiāng)之情很可以理解,然而當(dāng)時(shí)的清王朝政局不穩(wěn),內(nèi)有水災(zāi),這位思鄉(xiāng)青年終是沒(méi)能如愿還家。

清帝東巡,始于康熙皇帝。

康熙十年(1671年),康熙皇帝首次東巡,此時(shí)距離順治皇帝離開(kāi)盛京已過(guò)去20多年。這當(dāng)中,盛京宮殿雖然經(jīng)過(guò)修繕,但是康熙并沒(méi)有住在臺(tái)上五宮的祖屋里,而是住進(jìn)崇政殿前小廂房。

康熙二十一年(1682年),康熙皇帝第二次東巡,由于隨行人員的增多,他除住在崇政殿前小廂房外,還住進(jìn)關(guān)防佐領(lǐng)三官保家。這位三官保,是康熙皇帝新晉的宜妃郭洛羅氏的父親,康熙東巡時(shí)也曾住在宜妃的娘家。

康熙三十七年(1698年),康熙皇帝第三次東巡時(shí),仍按前兩次的成例駐蹕。

研究清帝東巡,研究者注意到,康熙東巡時(shí)在盛京宮殿內(nèi)舉行的活動(dòng)每次都有變化,沒(méi)有形成既定的制度,清帝東巡的各種活動(dòng)到乾隆時(shí)期才成為定制,并為后代東巡的兩位皇帝所遵循。

乾隆皇帝在乾隆八年(1743年)首次東巡時(shí)也住進(jìn)了盛京宮殿,但具體住在了什么地方,因?yàn)闆](méi)有準(zhǔn)確記載,爭(zhēng)論較多。不可否認(rèn)的是,正是這次東巡,讓乾隆皇帝感到住在盛京宮殿存在諸多不便之處,很快他就下旨擴(kuò)建、改建盛京宮殿。

此后,乾隆及嘉慶、道光皇帝又六次東巡,就都住在擴(kuò)建、改建后的盛京宮殿里。

東巡前要對(duì) 盛京宮殿改擴(kuò)建

張國(guó)斌分析清代對(duì)盛京宮殿進(jìn)行持續(xù)修繕、改建的原因,主要有三方面因素:一是為解決東巡盛京時(shí)的駐蹕行宮;二是滿(mǎn)足清帝東巡時(shí)舉行各種宮廷禮儀活動(dòng)的需要;三是清朝歷代皇帝為了彰顯陪都盛京的尊崇地位,尊藏《實(shí)錄》《玉牒》等宮廷檔案。

清入關(guān)后,盛京宮殿成了“陪都宮殿”,皇帝命上三旗“正黃、鑲黃、正白”各派佐領(lǐng)一人留守盛京,管理皇家宮殿,這其中就包括對(duì)宮殿的維修。早在順治十七年(1660年)盛京工部就上報(bào)修繕清寧宮、鳳凰樓、龍樓等建筑。

從《黑圖檔》記載的情況看,到了康熙初年,盛京宮殿“……清寧宮前后廊柱已傾斜……柱下朽爛二尺”“鳳凰樓、崇政殿、兩翊門(mén)椽子已糟爛……”

研究人員根據(jù)文獻(xiàn)記載整理出了康熙年間對(duì)盛京宮殿的修繕表,維修持續(xù)時(shí)間從康熙三年(1664年)直到康熙六十年(1721年),涉及盛京宮殿全部的早期建筑,但當(dāng)時(shí)僅限維修、重建,也就是說(shuō),基本保持了皇太極時(shí)期的原貌。

經(jīng)過(guò)清王朝前幾代皇帝的努力,無(wú)論是文治武功還是經(jīng)濟(jì)積累都在乾隆時(shí)期達(dá)到了鼎盛,清乾隆皇帝四次東巡,加之乾隆本人好大喜功,除了對(duì)盛京宮殿進(jìn)行日常維修外,還先后進(jìn)行了三次大規(guī)模改建和擴(kuò)建工程。

第一次擴(kuò)建工程,是在乾隆第一次東巡時(shí)確定的方案——“修建敬典閣等處工程”。乾隆十一年至十三年(1746年-1748年),新建了飛龍閣、翔鳳閣、日華樓、霞綺樓,師善齋、協(xié)中齋,東所的頤和殿、介祉宮、敬典閣,西所迪光殿、保極宮、繼思齋、崇謨閣等建筑,這期工程中新增的建筑,絕大部分屬于行宮宮殿和收藏宮廷文物的樓閣。同時(shí),這期工程還對(duì)清入關(guān)前原有的宮殿建筑進(jìn)行了改造。比如,崇政殿南北兩側(cè)的八座閣、樓、齋,在名稱(chēng)、式樣、體量、坐落等方面都兩兩對(duì)稱(chēng),改變了以前長(zhǎng)短不均、高低不等的隨意布置。再比如,為所有的宮殿樓閣制作了由乾隆題寫(xiě)的滿(mǎn)、漢文合璧的門(mén)額。經(jīng)此改建擴(kuò)建,盛京宮殿較以前更具皇家氣派。

第二次改建施行于乾隆四十三年至四十六年(1778年-1781年),即乾隆第三次東巡之后,主要是改建盛京太廟。乾隆皇帝命人拆除大清門(mén)東的景佑宮并將其移建到德勝門(mén)內(nèi)路東新址,在其原址上修建新的盛京太廟。盛京太廟建成后,于乾隆四十八年(1783年)第四次東巡時(shí)開(kāi)始投入使用,存放由北京送至的清歷朝帝后謚冊(cè)謚寶。

第三次擴(kuò)建是實(shí)施于乾隆四十六年至四十八年(1781年-1783年)的“文溯閣工程”,在乾隆最后一次東巡之前。這期工程在盛京宮殿西側(cè)新建了文溯閣、碑亭、宮門(mén)、嘉蔭堂、九間殿等160余間房屋,全部位于原有宮殿之西,包括南部以戲臺(tái)為中心的單元、北部以文溯閣為中心的單元等,共同形成與原“大內(nèi)宮闕”部分既有聯(lián)系又相對(duì)獨(dú)立的西路建筑群,此項(xiàng)工程結(jié)束后,至清代末年,盛京宮殿建筑分布及外觀面貌未再發(fā)生變化。

乾隆以后的歷代皇帝雖然也對(duì)盛京宮殿進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修,但無(wú)論是工程規(guī)模還是維修頻率都明顯減弱。

江南園林建筑風(fēng)格走進(jìn)盛京

談及清帝東巡對(duì)沈陽(yáng)故宮建筑風(fēng)格帶來(lái)的影響,有研究人員告訴記者:“顯而易見(jiàn),乾隆時(shí)期將江南園林建筑風(fēng)格帶到了沈陽(yáng)故宮。”沈陽(yáng)故宮西所區(qū)域的擴(kuò)建工程很有代表性,不僅年代較早,也別具一格。從時(shí)間上算,應(yīng)是乾隆第一次改擴(kuò)建時(shí)期。

沈陽(yáng)故宮博物院研究員鄧慶對(duì)此做過(guò)專(zhuān)題研究。他介紹,乾隆年間,我國(guó)古代園林建筑發(fā)展到了鼎盛時(shí)期。皇家園林參照江南園林形成自己獨(dú)特的風(fēng)格。研究乾隆時(shí)期建筑特點(diǎn),有學(xué)者發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象,自乾隆十六年(1751年)起,乾隆有六次南巡,而大規(guī)模園林建筑也在這段時(shí)間內(nèi)相繼動(dòng)工。

如今,沈陽(yáng)故宮西所區(qū)域由四進(jìn)院落組成,其中最富特點(diǎn)的是第三進(jìn)院落,即保極宮所在的院落。

保極宮是清帝東巡時(shí)皇帝的寢宮,院中東西墻邊有抄手游廊與前面的迪光殿相連。抄手游廊依山墻而建,把原來(lái)單調(diào)的墻體邊緣空間軟化,在光影的作用下,增加了空間的進(jìn)深和彈性。中間有高于院落供皇帝行走的御路,御路兩邊設(shè)置了兩處花壇,瘦石峭立,春夏季節(jié)芳草萋萋,整個(gè)院落的生活情趣和意境油然而生,與崇政殿建筑群莊重、嚴(yán)肅的格調(diào)形成鮮明對(duì)比。

江南園林建筑風(fēng)格還表現(xiàn)在抄手游廊裝飾彩畫(huà)上,大量采用了江浙一帶被稱(chēng)為“蘇式彩繪”的民間建筑繪畫(huà),這與正統(tǒng)的宮殿建筑繪畫(huà)“和璽彩繪”截然不同。東西兩側(cè)游廊的檐下分別描繪了《二十四孝》《聊齋志異》里的一些故事,通過(guò)歷史神話(huà)故事題材,再加上山水、翎毛、花卉、樓閣等裝飾圖案,雕梁畫(huà)棟,增加了濃郁的生活氣息,與崇政殿等早期建筑以龍鳳為題材的“和璽彩繪”形成比較明顯的對(duì)比。

當(dāng)然,這種江南園林建筑樣式在盛京宮殿的引入,在乾隆第三次擴(kuò)建的西路建筑群中也有體現(xiàn)。

記者了解到,在康熙六下江南時(shí),尚為皇孫的弘歷曾隨康熙一道南巡,一同住進(jìn)了蘇州織造府西花園。有研究者認(rèn)為,這是弘歷首次直觀了解江南園林。弘歷即皇帝位后,首次南巡是在乾隆十六年(1751年),比他首次東巡的時(shí)間要晚8年,然而他還是在首次東巡期間便將江南園林的建筑風(fēng)格引入盛京宮殿的改造、擴(kuò)建工程中來(lái),從中不難看到江南園林給他留下的深刻印象。

手記

“繼思齋”寓意 教育子孫守基業(yè)

在沈陽(yáng)故宮,有一座建筑與眾不同,它建成于乾隆首次東巡之后,是清帝東巡時(shí)隨行后妃們的居所,這座建筑便是繼思齋。

繼思齋位于沈陽(yáng)故宮西所建筑群的第四進(jìn)院落中。從建筑東西兩側(cè)看,殿頂?shù)牧鹆呔€如同波浪一般,術(shù)語(yǔ)稱(chēng)為“勾連搭卷棚式”殿頂。

將東巡行宮的后妃居所修建得更加別致和富有趣味,這是乾隆的愿望。繼思齋的建筑式樣和內(nèi)部布局在某種程度上契合了乾隆對(duì)江南園林的喜愛(ài)。

不過(guò),從歷代清帝東巡時(shí)在繼思齋的題詩(shī)中,可以看到作為清代帝王還有更深遠(yuǎn)的考慮。

乾隆第三次東巡時(shí)的《繼思齋題壁》中寫(xiě)道:“齋構(gòu)陪都額繼思,守成開(kāi)創(chuàng)卻殊施。守成不敢曠吾職,庶可無(wú)孤開(kāi)創(chuàng)時(shí)。”乾隆第四次東巡時(shí)又賦《繼思齋題壁》,其中寫(xiě)道:“祖宗思蓋因創(chuàng)業(yè),孫子思當(dāng)在守基。創(chuàng)守不同同基業(yè),繼之敢不敬思之。”

此后嘉慶皇帝兩次東巡,雖然沒(méi)有攜后妃同行,卻也兩次在繼思齋留詩(shī),后一次詩(shī)名即為《繼思齋示諸皇子》,其中有“勿忘今日訓(xùn),永繼昔年思,勖爾諸昆季,同心固本支。”教育后代子孫不忘祖先創(chuàng)業(yè)的艱難,守護(hù)好江山基業(yè)。

從這些真情流露的詩(shī)作中分析,乾隆當(dāng)年?yáng)|巡隨行的幼年皇子可能隨同后妃一起住在了繼思齋。

| 感動(dòng) | 同情 | 無(wú)聊 | 憤怒 | 搞笑 | 難過(guò) | 高興 | 路過(guò) |

相關(guān)文章

-

沒(méi)有相關(guān)內(nèi)容