打印本文

打印本文  關閉窗口

關閉窗口

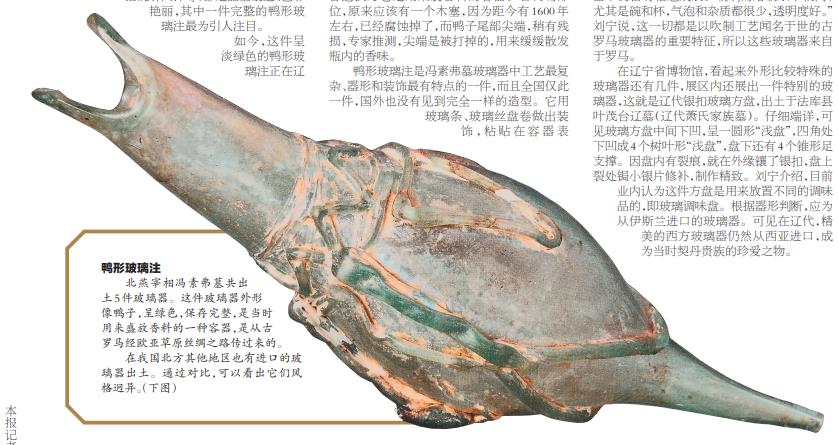

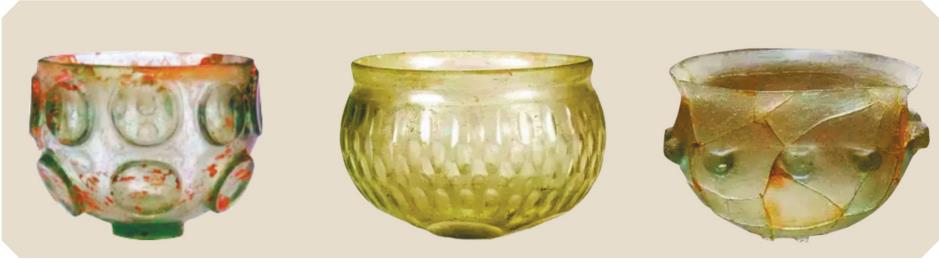

鴨形玻璃注 北燕宰相馮素弗墓共出土5件玻璃器。這件玻璃器外形像鴨子,呈綠色,保存完整,是當時用來盛放香料的一種容器,是從古羅馬經歐亞草原絲綢之路傳過來的。 在我國北方其他地區也有進口的玻璃器出土。通過對比,可以看出它們風格迥異。(下圖)

寧夏出土的薩珊玻璃碗。 山西出土的玻璃碗。 北京出土的薩珊乳突玻璃碗。

馮素弗墓出土的玻璃杯。

遼墓出土的伊斯蘭風格玻璃杯。

法庫葉茂臺遼墓出土的銀扣玻璃方盤。

馮素弗墓出土的玻璃碗。

本報記者 商 越 文并攝

提 要

上世紀六十年代,朝陽北票市馮素弗墓出土五件精美的玻璃器,引起轟動。隨著國內各地陸續出土玻璃器,以及朝鮮、日本古代玻璃器被發現,為古代玻璃研究提供了新的思路:這些玻璃器是一千六百多年前,從古羅馬一路向東,經歐亞草原來到東北亞。“草原絲綢之路”的存在,為東西方頻繁的文化交流提供了方便。同時,我國玻璃制造業的歷史脈絡也逐漸明晰。

鴨形玻璃注用于盛放香料

1965年,朝陽北票市西官營鎮西官營村意外發現一座古墓。經考古發掘,古墓出土了470多件文物,其中有4枚龜鈕印章。據當年參與發掘的考古學家馮永謙回憶,根據印章,大家一致認定,墓主人為東晉十六國時期北燕宰相馮素弗。墓中還出土了5件珍貴的玻璃器,包括碗、杯、缽等,都是晶瑩剔透、色彩艷麗,其中一件完整的鴨形玻璃注最為引人注目。

如今,這件呈淡綠色的鴨形玻璃注正在遼博展出。記者在展臺前看到,玻璃注形狀像一只鴨子,器口好似大張的鴨嘴,長長的脖子,圓鼓鼓的肚子,還有細長的尖尾巴,頸部裝飾了一圈紋帶,好似花色羽毛。

這個鴨形玻璃注是做什么用的呢?

遼寧省博物館副館長劉寧介紹,目前學界普遍認為它是用來裝香料的容器。看鴨嘴部位,原來應該有一個木塞,因為距今有1600年左右,已經腐蝕掉了,而鴨子尾部尖端,稍有殘損,專家推測,尖端是被打掉的,用來緩緩散發瓶內的香味。

鴨形玻璃注是馮素弗墓玻璃器中工藝最復雜、器形和裝飾最有特點的一件,而且全國僅此一件,國外也沒有見到完全一樣的造型。它用玻璃條、玻璃絲盤卷做出裝飾,粘貼在容器表面。資料記載,這種技術屬于熱裝飾工藝中的一種,是古羅馬時期經常采用的無模吹制工藝,制作全過程都是在爐前完成的,要求有很高的技術水平。

“馮素弗墓出土的玻璃器,都以綠色為特征,工藝相似,器胎較薄,口沿內卷成環狀,玻璃器下仍留有粘疤殘痕。玻璃的熔制水平較高,尤其是碗和杯,氣泡和雜質都很少,透明度好。”劉寧說,這一切都是以吹制工藝聞名于世的古羅馬玻璃器的重要特征,所以這些玻璃器來自于羅馬。

在遼寧省博物館,看起來外形比較特殊的玻璃器還有幾件,展區內還展出一件特別的玻璃器,這就是遼代銀扣玻璃方盤,出土于法庫縣葉茂臺遼墓(遼代蕭氏家族墓)。仔細端詳,可見玻璃方盤中間下凹,呈一圓形“淺盤”,四角處下凹成4個樹葉形“淺盤”,盤下還有4個錐形足支撐。因盤內有裂痕,就在外緣鑲了銀扣,盤上裂處鋦小銀片修補,制作精致。劉寧介紹,目前業內認為這件方盤是用來放置不同的調味品的,即玻璃調味盤。根據器形判斷,應為從伊斯蘭進口的玻璃器。可見在遼代,精美的西方玻璃器仍然從西亞進口,成為當時契丹貴族的珍愛之物。

戰國中晚期我國開始制造玻璃

“玻璃,在文獻中一般稱為琉璃、頗黎等,根據考古發掘和文獻記載可以發現,我國一直存在著進口和國產兩類不同系統的玻璃器。”遼寧省文物考古研究院副研究員盧治萍告訴記者,國產玻璃器要追溯到春秋末戰國初,當時西亞玻璃珠飾傳到我國中原地區。在其影響下,至戰國中晚期,我國已經能夠制造外觀上與西亞相似而成分不同的玻璃珠,并很快與中國傳統文化相融合,追求仿玉效果,采用與金屬成型工藝相似的鑄造法制作。

“隋唐時期是中國玻璃制造的中興時期,具有承上啟下的作用。”劉寧說,隋唐兩代遼闊的疆域、富足的國力、頻繁的對外交流、兼收并蓄的文化氛圍,為手工業的發展創造了條件,國產玻璃在此時得到較大發展,生產出一批精美的玻璃器。

學者夏文峰在《中國古代玻璃器》中記載,隋代時,玻璃吹制技術已經達到很高水平。唐代時,玻璃器型和數量都有很大提高,新器型有茶碗、茶托、空心玻璃珠及佛像等。玻璃色彩也更為豐富,除藍色、綠色、淡綠、黃綠色外,又出現了乳白、黃色、棕色等新顏色。裝飾手法上也更加多元化。如陜西臨潼出土的唐代玻璃網紋瓶上裝飾凸起的網格紋,就是采用了二次貼塑的工藝方法,既富有中國傳統特色,又充滿濃厚的波斯風格。

到晚唐時,呈現出國產玻璃與進口玻璃共存的特點。配有玻璃裝飾品的發飾較為流行,此時的玻璃器仍有非常高的社會地位,多為皇室貴族與重臣所有。同時,薩珊風格的磨花玻璃與伊斯蘭風格的刻花玻璃器,仍不斷地通過絲綢之路輸入到中國,受到上層社會的歡迎。

隨著各地早期玻璃器的陸續出土,考古人員對器形、紋飾、工藝及成分進行研究比較,發現了國產和進口玻璃器存在很大差別。中國社會科學院考古研究所研究員安家瑤認為,國產玻璃器的器形有我國的傳統特征,在同時期的陶瓷器或漆器中可以見到相似器形,而且這類玻璃工藝自成體系,有繼承發展的關系,成分屬于鉛鋇玻璃。如河北滿城西漢中山靖王劉勝墓出土的2件玻璃耳杯和1件玻璃盤,是迄今發現較早的國產玻璃器,都為翠綠色,晶瑩如玉。而玻璃盤和耳杯的制作方法,與當時大量生產的玻璃璧、玻璃帶鉤相同,都是鑄造法,只是工藝上更復雜一些,成型后通體打磨。

相比之下,進口玻璃器大多透明度高、輕巧別致,以容器尤其是飲食器具為多,其器形在我國出土物中罕見。可以看出,進口玻璃器與同時期的中國器物在器形和工藝上沒有明顯的淵源關系。

“當時進口玻璃器非常珍貴,是身份地位的象征。”盧治萍說,河南洛陽東漢墓出土的纏絲玻璃瓶等考古發現已經證實,從兩漢時期就進口羅馬玻璃器。西方玻璃器大量東運,是在魏晉南北朝時期,當時統治階級奢侈斗富,將西方進口玻璃器作為彰顯身份和財富的寶物。如《洛陽伽藍記》載,北魏首富、河間王元琛在一次大會宗室時,顯擺自己的寶器夸富:“金瓶銀甕百余口,甌檠盤盒稱是。其余酒器有水晶缽、瑪瑙杯、琉璃碗赤玉卮數十枚,做工奇妙,中土所無,皆從西域來。”從中可以看出,當時上層社會對域外玻璃器的青睞。

北方游牧民族起推動作用

考古發現,這種“從西域而來”的進口玻璃器,在中國、朝鮮半島及日本均有出土,如廣州西漢中期墓出土的3件玻璃碗,南京象山七號東晉墓出土的一件磨花筒形杯,南北朝墓葬出土的羅馬玻璃器更為集中。那么,馮素弗墓出土的這批玻璃器是怎么從遙遠的羅馬來到遼河流域的呢?考古學家們認為,謎底就是橫貫歐亞的那條草原絲綢之路。

劉寧介紹,絲綢之路在中國境內共有4條:沙漠絲綢之路、草原絲綢之路、西南絲綢之路、海上絲綢之路。其中絲綢之路的主道是公元前139年,張騫出使西域時開通的長安(陜西西安)經河西走廊、塔克拉瑪干沙漠至中亞、西亞的商道,稱為沙漠絲綢之路。但在沙漠絲綢之路尚未開通前,大量的考古發現證實,早已存在著一條途經歐亞草原的草原絲綢之路。

草原絲綢之路的形成與自然生態環境有著密切的關系,歐亞草原地帶的東端是中國北方草原地區,西端連著西亞、歐洲,這條中高緯度的草原帶上,常年居住著游牧民族,他們隨著游牧生活而遷移,更有利于東西文化傳播和商品貿易交流。

這條草原通道自古有就,至5世紀魏晉南北朝時期,草原絲路以平城(山西大同)為中心,西接伊吾(新疆哈密),東至龍城(今朝陽市)、遼東城(遼寧遼陽),經朝鮮而至日本,逐漸發展形成了一條貫通中國北方的東西國際交通要道,是連接西亞、中亞與東北亞的重要國際草原路線,而龍城是連接草原絲路與朝鮮半島和日本列島的重要環節,在朝鮮半島和日本發現的羅馬玻璃器,就是通過這條橫貫中國北方的草原絲綢之路傳播過去的。

“具體到馮素弗墓出土的這5件古羅馬玻璃器的來源,應是從草原汗國柔然帶入北燕的。”劉寧認為,柔然是我國古代北方少數民族之一,主要活動于4世紀末到6世紀中葉。

劉寧分析,這批古羅馬玻璃器,可能由里海東南岸一個重要城市——和櫝城(今伊朗達姆甘)出發,沿里海東岸一路向東北,到高車(今哈薩克斯坦,漢時屬大月氏境內),通過柔然的地域,經黑山進入北燕。

“在這條草原絲綢之路上,遼寧是一個重要的節點。而東西方文化在絲綢之路上的碰撞、融合、升華,離不開我國北方游牧民族的推動作用。”劉寧說。

“玻璃”一詞的來源

本報記者 商 越

據玻璃史學者夏文峰考證,在我國歷史上,明代之前,玻璃器的身價甚至高于黃金。到了明代,因為達官貴人不喜愛玻璃器,此時玻璃器的發展進入衰落期,玻璃制造者不得不降低成本、增加產量,玻璃制品開始銷往民間,所以制作工藝、質量比宋元時期有所下降。

到了清代,因康熙皇帝對玻璃制造工藝感興趣,玻璃制造業再次興起。康熙三十五年(1696年),皇帝在養心殿造辦處設立宮廷玻璃廠,集中了博山(今山東淄博)、廣州兩地的工匠,還請掌握玻璃生產技藝的西方傳教士指導生產,不惜工本制造了很多中西合璧的玻璃器,使中國玻璃工藝達到了一個新的水平。清宮玻璃廠也帶動了民間玻璃技術的提高和生產規模的擴大,因此清代的玻璃器不但質優量多、工藝高超,而且顏色絢麗多彩、造型推陳出新,是中國傳統玻璃藝術發展的黃金時代。

史料記載,從康熙皇帝傳諭設廠生產玻璃以來,清宮玻璃廠的生產幾乎沒有間斷過,包括典章用品、室內陳設、門房用具、裝飾品和鼻煙壺等。到了清雍正時期,還用幾種玻璃制品來代替寶石,并正式列入典章制度,如用于官員所戴的帽頂,三品官以藍色明玻璃代替藍寶石帽頂,五品官以白色明玻璃代替水晶帽頂等等。200多年中,玻璃廠制造了大量玻璃器皿。

有趣的是,玻璃在中國的使用歷史悠久,但稱為“玻璃”的時間卻很短,一般稱為琉璃、頗黎等。直到清代養心殿造辦處玻璃廠生產的產品被官方稱為玻璃,民間才開始普及。