打印本文

打印本文  關(guān)閉窗口

關(guān)閉窗口

獸面紋瓦當(dāng) 獸面紋在建筑上的廣泛使用,反映了女真族作為狩獵民族獨(dú)特的審美和文化傳統(tǒng),是女真族(滿族)建筑特點(diǎn)之一。左圖為撫順市赫?qǐng)D阿拉老城出土的虎頭筒瓦。下圖為沈陽(yáng)汗王宮遺址出土的獸面紋瓦當(dāng)。

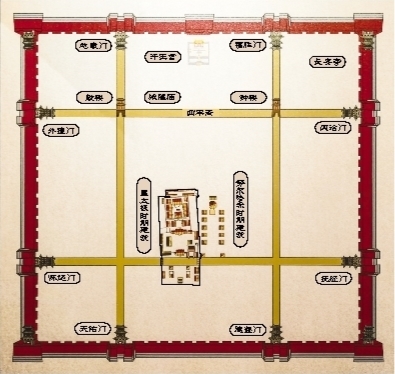

盛京城擴(kuò)建成井字大街示意圖。

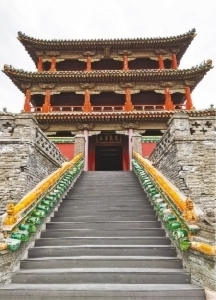

鳳凰樓整體風(fēng)格呈現(xiàn)中原樣式,但臺(tái)基上起樓是典型的女真建筑風(fēng)格。

黃琉璃龍紋筒瓦。 (海城采集)

綠琉璃蓮花紋滴水。 (汗王宮遺址出土)

更多精彩 掃碼觀看

本報(bào)記者 商 越 文并攝

提 要

從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期設(shè)立候城起,沈陽(yáng)的建城史已有二千三百年。一六二五年,努爾哈赤遷都沈陽(yáng)。繼任者皇太極啟動(dòng)了都城建設(shè)改造工程,并將沈陽(yáng)更名天眷盛京。都城中心最著名的建筑——盛京皇宮經(jīng)過(guò)三代帝王的建設(shè),佇立起東、中、西三路風(fēng)格迥異的建筑群,集中體現(xiàn)了滿漢文化的建筑精華,在中外建筑史上具有獨(dú)特的文化價(jià)值。

按圖索驥:發(fā)現(xiàn)努爾哈赤寢宮

在繁華的沈陽(yáng)北中街,有一處鬧中取靜的建筑,這就是沈陽(yáng)汗王宮遺址陳列館。它見(jiàn)證了沈陽(yáng)城由明代軍事城堡轉(zhuǎn)變?yōu)楹蠼鸲汲堑臍v史。

1625年三月初三,努爾哈赤遷都沈陽(yáng)。在一年半時(shí)間里,他在沈陽(yáng)城中心建造了供后金政權(quán)議事的“大衙門”——大政殿和十王亭。然而,努爾哈赤居住的汗王宮在哪里?這成了清前史研究中的謎團(tuán)。

1982年,一位學(xué)者偶然發(fā)現(xiàn)一張繪制于康熙年間的滿文地圖《盛京城闕圖》,圖上標(biāo)注了盛京的宮殿和各王府、衙署、寺院的方位。重要的是,在城北門附近的一座院落旁邊,有一行滿文,寫著“太祖居住的宮”,即努爾哈赤的住所。專家們按圖索驥,到圖示所處的北中街一帶調(diào)查。

2012年,沈陽(yáng)北中街拆遷改造。沈陽(yáng)市文物考古研究所歷時(shí)4個(gè)月的考古發(fā)掘,在那片區(qū)域終于發(fā)現(xiàn)了300多年前的汗王宮遺址:其臺(tái)基所用青磚是典型的明末青磚規(guī)格;使用的黃、綠、藍(lán)琉璃瓦件表明建筑的高規(guī)格和使用者的尊貴身份;二進(jìn)院落的基址位置、形態(tài)與《盛京城闕圖》所繪相吻合;出土兩枚滿文“天命通寶”更可佐證遺址的年代。此后,這里被建成汗王宮遺址陳列館,供市民免費(fèi)參觀。

在汗王宮遺址陳列館,記者順著臺(tái)階而下,看到汗王宮坐北朝南,建筑基址由宮門與宮墻、前院、高臺(tái)基址組成,應(yīng)是一座建于高臺(tái)之上的二進(jìn)四合院,四周有圍墻。

當(dāng)年曾主持考古發(fā)掘工作的遼寧大學(xué)考古文博學(xué)院副院長(zhǎng)趙曉剛告訴記者,努爾哈赤將汗王宮營(yíng)造于高臺(tái)之上,是對(duì)女真族住宅風(fēng)俗的堅(jiān)守。它與同時(shí)期的建筑大政殿不在一處,而是構(gòu)成了“汗王之家”(宮)與“處理政務(wù)的衙門”(殿)這種宮殿分離、南北呼應(yīng)的格局,延續(xù)了其自遼陽(yáng)東京城以來(lái)一貫的女真人宮殿建筑特點(diǎn),也是明末女真人宮殿建造理念的真實(shí)再現(xiàn)。

皇太極改造:盛京城從“田字格”變成“九宮格”

從戰(zhàn)國(guó)時(shí)期的候城到明代沈陽(yáng)中衛(wèi)城,沈陽(yáng)城的功能定位一直是軍事防御,長(zhǎng)期作拱衛(wèi)遼東政治經(jīng)濟(jì)中心(在今遼陽(yáng)市)的北部軍事屏障。正是努爾哈赤的這次遷都,將沈陽(yáng)城從衛(wèi)城地位提升為東北地區(qū)政治、軍事、經(jīng)濟(jì)和文化中心。

沈陽(yáng)故宮博物院研究員佟悅一直致力于盛京古城研究。他告訴記者,皇太極登上汗王位后,于1631年啟動(dòng)沈陽(yáng)都城建設(shè)改造工程,到1634年基本結(jié)束。皇太極首先從增拓城門著手。明初所修的沈陽(yáng)城還只是一個(gè)衛(wèi)所,有東、西、南、北4座城門,且都修在了城墻正中的位置。皇太極改建沈陽(yáng)城的最顯著變化就是堵死原來(lái)的城門,再于原來(lái)城門兩側(cè)各新開一座城門,這樣,沈陽(yáng)城就有8座城門。

從外觀看,改造后的城墻增高增厚了,而且內(nèi)外表面都用磚石砌筑,比以前更結(jié)實(shí)壯觀。城的四面各有兩座城門和高大的門樓,各城門外還修有方形的甕城,便于防守。

新修的8座城門仍沿用遼陽(yáng)東京城的舊名稱,分別為德盛(俗稱大南門,下同)、福勝(大北門)、天佑(小南門)、地載(小北門)、撫近(大東門)、懷遠(yuǎn)(大西門)、內(nèi)治(小東門)、外攘(小西門)。這些名稱都分別用磚石雕刻成滿文和漢文的門額,鑲嵌在各城門內(nèi)外和甕城券洞上方。

重建后,沈陽(yáng)城內(nèi)面積雖然沒(méi)有增加,但規(guī)制已截然不同。由于城門擴(kuò)建,對(duì)應(yīng)兩門之間的主要街道從“十”字交叉變成“井”字交叉,城內(nèi)區(qū)域劃分也從“田字格”變成“九宮格”。正中區(qū)域?yàn)榛蕦m所在地,周圍8個(gè)區(qū)域按照八旗組織以8座城門為中心來(lái)分布,每旗各據(jù)其一。

改建后的新都城有一項(xiàng)很值得稱道的設(shè)計(jì),就是為了解決內(nèi)澇,在城內(nèi)四面靠近城墻里側(cè)的地面各設(shè)計(jì)了18個(gè)泄水坑,以沙石填平,平時(shí)可正常走路行車,雨季時(shí),積水可通過(guò)坑道排到城墻外的護(hù)城河中,沈陽(yáng)人稱之為“七十二泡”,傳說(shuō)這是一位名叫鄧公池的漢族官員設(shè)計(jì)的。

這次改建,沈陽(yáng)城由外到內(nèi)都成為當(dāng)時(shí)東北地區(qū)最具中國(guó)傳統(tǒng)都城特點(diǎn)的城市,城市面貌和地位首次超過(guò)了中心城市遼陽(yáng)。皇太極對(duì)此次改建也十分滿意,在1634年傳下圣旨,改沈陽(yáng)城為“天眷盛京”,簡(jiǎn)稱“盛京”,1636年,將國(guó)號(hào)“金”改為“清”。

乾隆擴(kuò)建: 形成三路并列格局

新建盛京城中最著名的建筑是城中心的皇宮。后金天聰年間,皇太極在建設(shè)大內(nèi)宮殿時(shí),已經(jīng)完全接受了中原傳統(tǒng)的宮殿建筑理念,從努爾哈赤時(shí)期“宮殿分離”建筑布局轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;前朝后寢”、中軸排列的布局特點(diǎn)。

在沈陽(yáng)故宮,記者從故宮大門——大清門進(jìn)入,正面就是崇政殿。皇太極時(shí)期,這里是國(guó)家舉行日常朝會(huì)典禮的地方,稱為外朝,崇政殿后的建筑區(qū)域即內(nèi)廷,是皇帝一家子的寢宮。

皇太極寢宮建在由平地墊起近4米的高臺(tái)上,宮高殿低,凸顯滿族建筑特色。院內(nèi)坐北向南的清寧宮是皇帝日常居住地,保留著滿族先世“口袋房”特點(diǎn),屋內(nèi)有“萬(wàn)字炕”、火地,另有薩滿祭祀和“索倫桿”等民俗建筑,處處展示滿族古老文化傳統(tǒng)。

佟悅告訴記者,清寧宮的另一個(gè)特殊之處是煙囪,滿語(yǔ)稱為“呼蘭”。它沒(méi)有附在山墻上,而是在距房近兩米的地方拔地而起。滿族人早年居住在山區(qū)時(shí),煙囪由中空的大樹制成,到了宮里改用磚砌,形狀也從圓變方,保留了民族習(xí)俗。

正因這些鮮明特色,建于17世紀(jì)初并一直保存完好的清寧宮成為體現(xiàn)滿族傳統(tǒng)住宅面貌的典范,成為沈陽(yáng)故宮以滿族建筑特色列入世界文化遺產(chǎn)的重要依據(jù)。

18世紀(jì)中后期,回鄉(xiāng)祭祖的乾隆皇帝先是在崇政殿至清寧宮的內(nèi)廷區(qū)域兩側(cè),添建兩組行宮院落,之后又在故宮西側(cè)增建一片新建筑,使沈陽(yáng)故宮最后形成現(xiàn)存的東、中、西三路并列的格局。

佟悅說(shuō),此時(shí)建筑外觀已沒(méi)有皇太極時(shí)寢宮那種厚重的墻體、樸實(shí)的窗欞、寬敞開闊的庭院,而代之以精巧、恬靜、幽深的文人園林風(fēng)格。室內(nèi)陳設(shè)更是強(qiáng)調(diào)符合江南名仕審美觀念的典雅高貴。

遼寧省博物館原館長(zhǎng)王綿厚認(rèn)為,沈陽(yáng)故宮集中體現(xiàn)了17、18世紀(jì)滿漢文化不斷融合的過(guò)程。在故宮東路,努爾哈赤時(shí)期建設(shè)的大政殿和十王亭,風(fēng)格源于女真族甚至渤海人的古老“打圍”蓬居制度,是現(xiàn)存典型的滿族殿宇建筑的典范;而皇太極時(shí)期形成的故宮中路格局,則凸顯了滿漢文化進(jìn)一步交融的加深;到了乾隆時(shí)期,在西路增建的純漢式宮苑園林,與此前建筑風(fēng)格形成巨大反差。這樣,沈陽(yáng)故宮的八尺宮墻內(nèi)形成了東、中、西三組風(fēng)格迥異的建筑群,體現(xiàn)滿漢民族的融合,在中國(guó)和世界皇家建筑史上具有獨(dú)特的文化價(jià)值。

在沈陽(yáng)故宮 領(lǐng)略文化融合

本報(bào)記者 商 越

由皇宮、內(nèi)方城、外圓城、四塔寺組成的清初沈陽(yáng)城,吸收了滿漢及蒙藏文化精華,蘊(yùn)含著鮮明的城市個(gè)性,體現(xiàn)了古人智慧。如今,走進(jìn)沈陽(yáng)故宮博物院,仍能感受到文化融合帶來(lái)的視覺(jué)沖擊力。

在采訪過(guò)程中,多位專家向記者表示,這些獨(dú)具特色和創(chuàng)造性的古建筑,源自善于吸收先進(jìn)文化、比較開放的滿族文化。滿族先人生息繁衍在白山黑水之間,以射獵網(wǎng)魚為生,形成了獨(dú)特的漁獵文化,其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開放性是滿族善于大幅度吸收外來(lái)文化的源頭。清統(tǒng)一中國(guó)之后,逐漸打破了“華夷之防”的固定思維模式,大一統(tǒng)中國(guó)的觀念深入人心,進(jìn)一步促進(jìn)了民族間相互認(rèn)同和滿漢文化的相互融合。

這一點(diǎn)在皇太極身上表現(xiàn)最明顯。皇太極不僅自己學(xué)習(xí)儒家經(jīng)典,還在漢官建議下翻譯漢文典籍。同時(shí)建文廟、開科舉,選拔任用漢族知識(shí)分子,這些舉措對(duì)傳播漢文化及滿漢文化融合產(chǎn)生極大推動(dòng)作用。

從沈陽(yáng)故宮中關(guān)雎宮、麟趾宮取名于《詩(shī)經(jīng)》,到康熙、乾隆時(shí)期編撰的《康熙字典》《四庫(kù)全書》;從清代皇子拜漢人學(xué)者為師,到康熙、雍正、乾隆的書法作品;從受清宮喜愛(ài)的京劇,到納蘭性德等滿族文人的文學(xué)造詣,無(wú)不體現(xiàn)出滿漢文化的水乳交融。

回顧歷史,我們欣慰地看到,在滿漢文化從沖突走向融合的過(guò)程中,中華文化更加燦爛、更具有生命力和凝聚力。