打印本文

打印本文  關閉窗口

關閉窗口 清政府允許驛丁開荒種地,引來民眾聚居——

驛站的設立助推東北墾荒

清代龍頭信牌 木質扁圓形,陰刻漢滿蒙三體文字“寬溫仁圣皇帝信牌”,樣式與明代銅令牌相似,是研究清初史實的重要文物。 信牌是清政權發布命令、官吏奉差出使傳遞皇帝詔諭所使用的通行牌和憑信物。

明代義州守衛軍銅令牌。

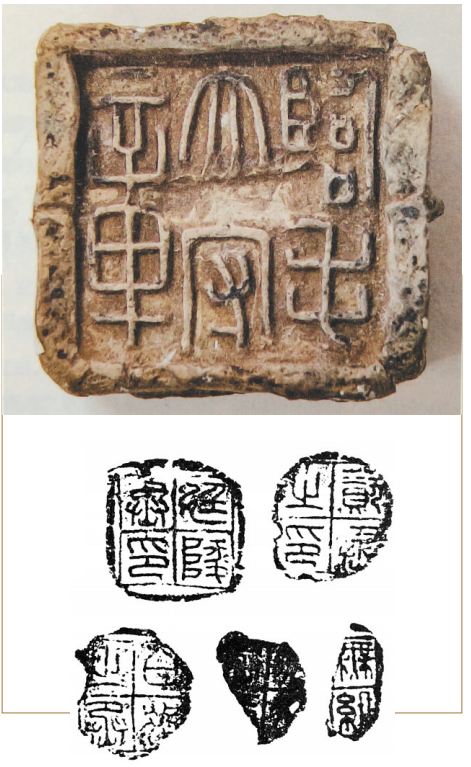

漢代印章封泥及拓片。

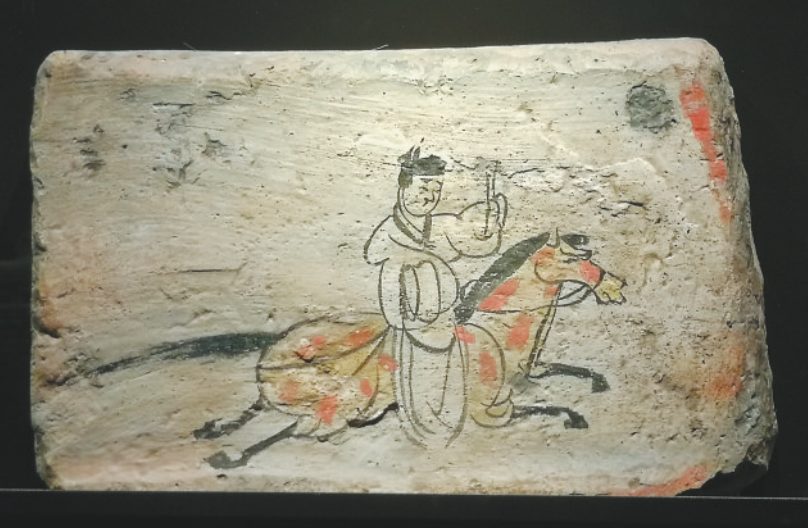

魏晉時期的磚畫《郵驛圖》。

鞍山驛堡正門。

更多精彩 掃碼觀看

本報記者 朱忠鶴 文并攝

提要

我國古代驛傳系統在幾千年的演進與發展中逐漸完善。到了清朝,清政府在東北地區的驛站設置更加完備,相較于明代,清代的驛站在增加軍事防御功能的同時,還允許驛丁在驛站周圍開荒種地,養活家人,在客觀上促進了東北地區經濟的發展。

清朝在東北設驛站增加了軍事防御功能

古樸、厚重、充滿滄桑的墻體掩映在青草綠樹間。在鞍山市西南8公里處,有一座保存較為完好的明代驛堡——鞍山驛堡。歷史上,這座驛堡不僅承擔著驛站功能,當時還兼具軍事防御作用。

因地處交通要道,鞍山驛堡經常出現在朝鮮使臣的日記里。在明代,大量朝鮮使臣頻繁往來于兩國之間。

清代,由于驛路調整,鞍山驛堡逐漸沒落下來。鞍山驛堡從“熱”到“冷”,其背后是明清兩朝對東北地區管理策略的改變。“明清兩朝在東北地區的驛站設置格局是不同的。”中國人民大學清史研究所副所長、教授劉文鵬說。

在明代,東北地區的驛站設置以兩大都司為主要區域。“都司”的全稱是都指揮使司,是明代的軍事機構。兩大都司之一的遼東都司指揮所位于遼陽,所以明代驛站的設置以遼陽為中心,向各個方向延伸。奴兒干都司則設置開原東陸路、開原西陸路、海西西陸路等幾條驛站線路,通往東北各部族所在地。

劉文鵬表示,清朝統一后,在今天的遼寧境內繼續沿用明代驛站,在黑龍江、吉林兩省,新建了很多驛站,尤其是從開原向北延伸的驛路,基本都是新建的。

具體到遼寧境內,清朝沿用明朝的驛站線路以盛京(現在的沈陽)為中心,外射出兩條線路,一條是從盛京到山海關,一條是從盛京到鴨綠江畔的鳳凰城。

這一說法得到了遼寧省博物館原館長王綿厚的認同。作為專門研究東北交通史的專家,王綿厚表示,從山海關到盛京這條線路上,清政府一共設置了13個驛站,分別是沙河站、東光站、寧遠站、高橋站、小凌河站、石山站、廣寧站、舊蕭河站、二道井站、白齊鋪站(白旗堡站)、巨流河站、舊邊站、盛京驛。

而從盛京到鴨綠江一共有8個站:石榴河站(十里河站)、東京驛站、狼子山站、甜水站、連山關站、通遠堡站、雪里站、鳳凰城站。

劉文鵬說,清代在東北地區的驛站設置之所以與明代存在很大不同,主要原因在于疆域的拓展。雖然明代也對東北地區進行管轄治理,但奴兒干都司的頭領多為朝廷冊封的當地民族部落首領,頭領具有一定的自由權,這與清朝對東北地區的直接統治截然不同。之所以如此,主要是出于軍事防御需要。

不過,清朝在東北地區設置驛站,是一個跨越了幾任皇帝的連續工程。順治初年,沙俄開始染指黑龍江流域,康熙皇帝在平定“三藩”后,構建防俄固邊戰略防御體系,其中一項內容就是修建驛站。到了乾隆時期,在優化原有驛站的同時,開始規劃、設立新的驛道。光緒時期,東北地區再次受到沙俄侵擾,清政府不得不在東北邊境布防重兵,因此又新設立一批驛站。

驛傳系統在不斷演化中完善

中國古代的驛傳系統,實際上在先秦時期就已經初見雛形。有學者考證,夏朝時期,統治者已經有能力動員人力修建道路。道路的通暢為驛傳系統提供了基礎。周朝時期,隨著統治能力的加強,文報的傳遞方式也多了起來,比較常用的一種方式是“蘧”。“蘧”是一種馬車,這是當時速度比較快的交通工具,所以周代的“蘧傳”是應對緊急情況的一種通訊方式。

劉文鵬表示,秦朝建立后,大一統國家對政令快速傳遞提出更高要求,因此,秦漢之后的驛傳系統快速發展。秦代的驛傳系統以“郵”為主,馬車或馬為主要工具。

漢朝驛傳系統在運輸方式上有馬車和步行兩種,具體又分為亭、郵、驛、傳。到了后期,“驛”已經可以與“郵”相提并論了,只不過,“驛”的主要功能是為那些傳遞緊急文書的信使或者承擔特殊使命的人提供快速傳遞服務。

到了唐代,驛傳系統的規模空前擴大,而且體制也更加完備。歷史資料顯示,唐代有陸驛1297個、水驛260個、水陸相兼86個,一共是1643個。

五代時期,一些割據政權,如后漢,開始把“鋪遞”這種驛傳形式劃歸中央統一管理,這為宋代以后龐大、統一的鋪遞組織的形成奠定了基礎。

從宋代到明代,驛傳系統的發展更加完善,主要包括驛、鋪兩大系統。“驛”要負責緊要文報的傳遞和官員的接待,“鋪”則是日常文報的傳遞系統。如果細致劃分,宋代共分為驛、鋪、急腳遞這三種情況。宋代的“驛”也叫“驛館”,大多數都位于交通要道之上,主要用來招待過往的官員,為他們提供交通工具。

元明兩代日常文報的傳遞由“急遞鋪”承擔,不承擔官員的招待和運輸任務。

遼寧省博物館展出一個紅色信牌,是清代官吏傳遞命令時使用的信物。在清代,驛傳系統已經形成了較為完備的制度與方式,概括來說,就是以驛站為主,具有官員接待、文報傳遞、物資轉運三項功能。

驛站促進了經濟發展

從沈陽市內出發,往西南方向約30公里便是鐵西區的彰驛站村,顧名思義,這里曾有一座驛站。在清代,遼寧地區驛站的設置除了傳遞信息外,還在客觀上促進了東北地區大片荒地的開墾與利用。

1644年,清廷遷都北京。專注清史研究幾十年的研究館員、沈陽故宮博物院副館長李理表示,1644年只是清廷遷都的起始年,此后數年,眾多八旗官兵及其家屬、族人以及奴仆、莊戶、壯丁等相繼搬遷,形成人口大遷移。

遷都之后,東北地區荒涼無人,盛京地區一度成為流放犯人的主要區域之一。一位名叫函可的僧人在被流放到盛京后,寫下了“人屋半荒蕪”的詩句,反映了盛京地區當時“有土無人”的具體狀況。

東北地區逐漸設立起來的驛站在一定程度上改變了這種局面。劉文鵬說,一方面在驛站當差的驛丁可以根據清政府的規定,合法地開墾土地,另一方面,很多流民可以寄居驛站,他們在周圍開荒種糧。

實際上,在東北設置驛站之初,清朝統治者就希望驛站能夠“自給自足”,也就是說,驛站在承擔相應功能的同時,驛丁們可以耕種周圍的土地來養活自己和家屬。

當時,東北地區所有荒地完全由國家掌管,統治者根據每個驛站的人數分給相應數量的土地。大的驛站有10多個驛丁,小的驛站也有2人至3人,驛丁們攜妻帶子共同居住在驛站,所以,荒地在被開墾的同時,人口也在逐漸增加,東北地區現在的一些村莊、城鎮就是因此而發展起來的。

逃難到東北的流民也是開荒墾田的主力。雖然清政府對百姓開發東北土地的政策前后不一,但實際上,從順治到清朝后期,大量中原地區逃難百姓源源不斷地涌進東北,在東北地區設立的驛站周圍經常成為這些流民重要的棲息地。“從主觀上講,清朝統治者在東北設置驛站最直接的初衷并不是為了這個地區的經濟開發,但在‘闖關東’的歷史背景下,這些驛站客觀上起到了促進經濟發展和建立基地的作用,既是流民聚集的基地,也是農業開發的基地。”劉文鵬說。

重新打量

驛站遺址

本報記者 朱忠鶴

位于沈陽市鐵西區彰驛站街道彰驛站村的盛京驛站,是省內為數不多主打“驛站文化”的文旅綜合體。徜徉在這組仿古建筑中,四處充盈著古樸與厚重氣息。最吸引筆者的,倒不是豐富的功能設置,而是驛站背后所承載的驛站文化。

時隔幾百年,驛站的原始面貌已難尋覓,但置身其中,仔細思量,仍會讓人增加對驛站文化的縱深理解,同時也會讓人不由得感嘆歲月飛逝。換言之,這處綜合體是打開驛站文化的一道門,輕輕推開,歷史仿佛重現。

應該說,盛京驛站開發較早。其實,除了彰驛站村外,在我省更早一些的驛站遺跡都有跡可循,甚至有的驛站或堡城至今還可清晰看到建筑痕跡。這些都是寶貴的歷史文化資源。

我們不妨重新打量這些殘存下來的驛站遺跡。像彰驛站村這樣,可以建設單體文旅綜合體,供游人沉浸式游覽;如果梳理省內主要驛站或驛路的位置,也可以打造一條串聯起特色景區的“古代驛路之旅”。

在日常工作中,筆者發現,我省旅游資源豐富,散布在驛路周邊的景區、景點等旅游資源較多。如果用“驛站”這條主線將豐富的旅游資源鏈接起來,不僅游玩主題更加明確,而且還會讓游人領略到獨具特色的驛路文化。

作為擁有豐富驛站資源的省份,我們不妨試試。