打印本文

打印本文  關(guān)閉窗口

關(guān)閉窗口

遼三彩摩羯形壺。

遼代三彩釉雞冠壺 雞冠壺是遼瓷代表,具有鮮明的契丹民族特色。 它的出現(xiàn)是契丹人學(xué)習(xí)漢文化并應(yīng)用到契丹文化中、多元文化相融合的物證。 雞冠壺在遼代被稱為攜瓶,用于盛裝液體。考古工作者根據(jù)遼墓中出土雞冠壺的數(shù)量,能判斷出遼境內(nèi)契丹人的分布情況。

白釉黑花葫蘆形倒流壺及原理示意圖。 遼報(bào)制圖 隋文鋒

綠釉雞冠壺。

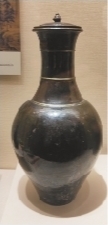

帶蓋陶壺。

遼代三彩釉海棠盤。

更多精彩 掃碼觀看

本報(bào)記者 王巖頔

提 要

遼代制瓷技術(shù)繼承了唐代陶瓷遺風(fēng),融入契丹民族風(fēng)格,燒制的陶瓷獨(dú)具特色。在遼代,遼河流域曾有三處燒制陶瓷的窯場(chǎng),其中冮官屯窯最為有名。這三處窯場(chǎng)雖然存在時(shí)間較短,但燒制的精品陶瓷不比唐瓷遜色,尤其是遼三彩,比唐三彩更具實(shí)用性。

倒流壺的制作 充滿智慧

本報(bào)記者 王巖頔

在早年的考古發(fā)掘過程中,省文物考古研究院研究員馮永謙曾在遼上京遺址發(fā)現(xiàn)過一件造型奇特的瓷器。這件瓷器底部有洞,但盛水卻滴水不漏,馮永謙將這件瓷器命名為倒流壺。后來(lái),考古工作者又在其他地區(qū)陸續(xù)發(fā)掘出多件這種獨(dú)特的瓷器。

馮永謙認(rèn)為,倒流壺可能是在宋遼元時(shí)期特有,較為流行。記者在省博物館看到這種特殊的陶瓷壺,它出土于阜新白臺(tái)溝水庫(kù)金代墓葬遺址,遠(yuǎn)看很像一個(gè)葫蘆,被命名為白釉黑花葫蘆形倒流壺。

倒流壺的上部有一處形似旋鈕的凸起,但無(wú)法開啟。頂部無(wú)蓋的壺如何盛酒呢?工作人員講解,原來(lái)在壺底部圈足內(nèi)有一個(gè)圓孔,往壺里面裝酒時(shí),把壺倒置,從底部圓孔注入酒,注滿后將壺放正,酒不會(huì)灑出來(lái)。飲酒時(shí)酒從壺嘴倒出。這樣精巧的設(shè)計(jì),頂部無(wú)蓋,灰塵難入,又干凈衛(wèi)生,處處充滿智慧。

這種倒流壺的原理是什么呢?原來(lái)機(jī)關(guān)全在內(nèi)部獨(dú)特的構(gòu)造上。壺內(nèi)設(shè)計(jì)有兩只隔水管。其中一管與壺底部的孔洞相連,稱內(nèi)管,另一根管由壺的嘴口向下延伸,稱外管。向壺內(nèi)注水時(shí),水如果從壺嘴流出,表明壺已注滿,這時(shí)把壺正置,內(nèi)外管的水面相平,水就不會(huì)從底部漏出,運(yùn)用了物理學(xué)原理,即連通器中只有一種液體時(shí),連通器內(nèi)各容器的液面總是保持相平。

馮永謙解釋說(shuō),倒流壺在燒制時(shí)也要倒著做,先燒出壺的外形,再將兩只隔水管置入壺體內(nèi),最后燒制成型。

冮官屯燒制白瓷技術(shù)來(lái)自定窯

“遼瓷是遼文化的重要代表性器物之一,它是遼代歷史文化的實(shí)物見證。”省文物考古研究院研究員馮永謙告訴記者,從上世紀(jì)50年代開始至今,位于沈陽(yáng)市法庫(kù)縣的葉茂臺(tái)鎮(zhèn)遼墓群已經(jīng)發(fā)掘了21座墓葬,出土了大量的珍貴文物,其中陶瓷器就有300余件。“這些陶瓷器包括碗、盤、罐、壺、瓶、缽、盆等近30種,主要是日常生活用品,釉色品種有白、綠、黃、黑以及遼三彩器等。”馮永謙說(shuō)。

目前,遼寧共發(fā)現(xiàn)3處遼代燒制瓷器的窯址,分別是遼陽(yáng)冮官屯窯、撫順大官屯窯、朝陽(yáng)喀左南哨窯。從整個(gè)遼國(guó)范圍來(lái)看,比較著名的窯場(chǎng)有位于北京市的龍泉?jiǎng)?wù)窯、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市的缸瓦窯等“五京七窯”,位于東京道(今遼陽(yáng)市)的冮官屯窯就是其中之一。

冮官屯窯以燒制白瓷為主,并燒制少量的遼三彩,葉茂臺(tái)遼墓就有部分陶瓷器出自這里。

風(fēng)格簡(jiǎn)樸的白瓷是遼瓷代表性器物之一。遼陽(yáng)冮官屯窯的白瓷在燒制過程中有豐富的裝飾技法,技術(shù)高超。

研究人員發(fā)現(xiàn),遼白瓷燒制技術(shù)與中國(guó)古代北方名窯——定窯(位于今河北省保定市曲陽(yáng)縣)有傳承關(guān)系,定窯以白瓷而聞名。歷史上,契丹人曾屢次劫掠定窯一帶,最長(zhǎng)的一次長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月,他們?cè)鴮⒍ǜG的工匠全部搶走,帶到遼國(guó)境內(nèi)建窯燒制器物。這些來(lái)自定窯的工匠結(jié)合契丹民族特色,燒制出獨(dú)具特色的白瓷,其質(zhì)量與定窯白瓷相比,難分伯仲。

除白瓷外,冮官屯窯還燒制黑白釉小俑、狗、馬、駱駝等小玩具,造型古樸、品種繁多、質(zhì)地粗獷、豪放,極富北方民族特色。令人遺憾的是,冮官屯等幾處窯場(chǎng)在金代之后逐漸廢棄。究其原因,元明清三朝都是大一統(tǒng)王朝,經(jīng)濟(jì)重心在中原地區(qū),瓷器燒制也轉(zhuǎn)到了南方,如景德鎮(zhèn)。

遼代特有的雞冠壺

說(shuō)起遼瓷,最具契丹民族特色的器物當(dāng)數(shù)雞冠壺。雞冠壺只在遼代才開始大量燒制。它的出現(xiàn)是契丹人學(xué)習(xí)漢文化并應(yīng)用到契丹文化中、多元文化相融合的最好物證。

雞冠壺之名是現(xiàn)代考古學(xué)家所起,雞冠壺在遼代被稱為攜瓶,用于盛水、盛奶或盛酒,為契丹人所特有,見證了遼朝歷史興衰。目前發(fā)現(xiàn)的遼代瓷器中,雞冠壺占據(jù)了較大比例,其質(zhì)地以瓷器為主,但也有陶質(zhì)、木質(zhì)、金屬質(zhì)等。

馮永謙認(rèn)為,雞冠壺應(yīng)是一種源于契丹人游牧生活的器物,最開始是皮質(zhì),但在炎熱的季節(jié),皮囊中存放的酒、奶等飲品容易變質(zhì),給游牧生活帶來(lái)不便。在逐漸學(xué)習(xí)掌握陶瓷燒制技術(shù)后,一種專門用于盛放液體,又便于騎馬時(shí)攜帶的器物——攜瓶(雞冠壺)因而誕生。這種器物延續(xù)了皮囊的樣式,上部有雞冠狀凸起,有用來(lái)穿繩索的孔,部分雞冠壺還特意燒制出皮扣、繩印在壺面上,甚至連皮革縫制的痕跡都在瓷器上燒制得十分逼真。

陶瓷器的密封性好,盛放酒水不易變質(zhì),因而雞冠壺很快在遼國(guó)普及開來(lái),但因陶瓷器易碎的特點(diǎn),這種雞冠壺在遼代貴族中使用較多。在考古發(fā)掘中,雞冠壺多作為隨葬品出土,更說(shuō)明雞冠壺對(duì)于契丹人的重要性。作為游牧民族生活必備的器物之一,雞冠壺雖然由皮囊變?yōu)榫赖奶沾善鳎瑢?shí)用性有所下降,但遼代人對(duì)雞冠壺極為喜愛,并逐漸成為一種精美的裝飾品。

通過對(duì)雞冠壺出土數(shù)量、樣式的研究,也為今人了解遼代人口的分布找到了答案。遼代共分五京道,每一京道發(fā)現(xiàn)的雞冠壺不僅數(shù)量不同,其種類和器形也有很大的差別。

考古發(fā)現(xiàn),上京道(以今赤峰市巴林左旗一帶為中心,包括今天沈陽(yáng)的法庫(kù)縣、康平縣都屬上京道)內(nèi)遼瓷發(fā)現(xiàn)數(shù)量最多,其中雞冠壺種類最為豐富,有白釉、黃釉雞冠壺以及皮囊式雞冠壺等。這些都證明遼上京道是遼國(guó)的中心地帶,是契丹人的傳統(tǒng)居住區(qū)域。相比之下,在東京道(遼陽(yáng)為中心)生活的大多是中下級(jí)漢族官吏,所以這里發(fā)現(xiàn)的遼瓷質(zhì)量和種類很難與上京道相比,雞冠壺出土也相對(duì)較少,說(shuō)明這里是契丹與其他民族雜居的區(qū)域。而西京道(以大同市為中心)地區(qū)因契丹人較少,為漢族的居住區(qū)域,墓葬中還未發(fā)現(xiàn)雞冠壺。

除了雞冠壺,遼瓷中的盤口長(zhǎng)頸瓶和雞腿壇都是具有契丹民族特色的器物。雞腿壇又稱牛腿壇,契丹人將馬牛羊乳放入雞腿壇中,不斷攪拌,使脂肪、酥酪分離,各應(yīng)其用。長(zhǎng)頸瓶是運(yùn)水、儲(chǔ)水器,它們都是契丹人生活用瓷。這些遼代特有的瓷器種類,反映出契丹人的豪放性格,也表現(xiàn)出契丹人的游牧經(jīng)濟(jì)形態(tài)。

遼三彩繼承大唐遺風(fēng)

眾所周知,唐三彩是唐代燦爛文化的代表性器物,考古發(fā)現(xiàn),一種與唐三彩極為相近的遼代器物不斷出土,命名為遼三彩。

朝陽(yáng)博物館研究館員周亞利介紹,中原技藝和契丹文化傳統(tǒng)相互融合過程中,帶有濃郁唐代風(fēng)格的三彩器誕生,這就是遼三彩。

它與唐三彩一樣,并不算真正的瓷器。對(duì)此,馮永謙解釋說(shuō):“瓷器的燒造溫度要達(dá)到1300℃以上,而陶器只要八九百攝氏度就可以了,遼三彩是一種陶器,也叫低溫鉛釉陶器。其釉色也并不局限為三色,三是為了說(shuō)明顏色眾多。”

遼三彩的主要色調(diào)是綠、黃、白三色,兼有黑釉、紫釉、紅釉、醬釉等色彩。從顏色看,遼三彩與唐三彩最大的區(qū)別是遼三彩以“綠黃白”三色中的綠為主,沒有藍(lán)色;唐三彩的主要釉色是“藍(lán)黃白”,以藍(lán)為主。從燒制工藝上看,遼三彩多數(shù)施釉較薄,釉層易脫落,底足部無(wú)釉,只有少數(shù)精品遼三彩掛釉至底足部,且釉色濃重,具玻璃樣光亮色澤,堪與唐三彩媲美。

遼陽(yáng)的冮官屯窯是遼代東京道一處燒制遼三彩的重要窯場(chǎng)。遼三彩雖然整體質(zhì)量不如唐三彩,但卻富于強(qiáng)烈的民族特色和時(shí)代特色。冮官屯窯所產(chǎn)遼三彩胎質(zhì)較硬,呈褐米色,少數(shù)呈淡黃色,胎上施化妝土,再施彩釉,有單色、雙色和多彩等多種。

冮官屯窯燒制的遼三彩多為日常生活用具。器形主要有穿帶壺、兔形壺、雞冠壺、蓮花式盤、印花暖盤、三角形碟等,簡(jiǎn)樸、豪放,極富契丹民族風(fēng)格。

“之所以說(shuō)遼三彩繼承唐風(fēng),除了顏色以外,遼三彩與唐三彩的紋飾題材都是以花草、動(dòng)物為主,只是遼三彩要單調(diào)一些,而且遼三彩以生活中常見的花草紋飾為主。尤其是蓮花、芍藥、牡丹等唐三彩中罕見的紋飾。”馮永謙說(shuō)。

遼三彩多用蓮花、芍藥為紋飾,也印證了宋人姜夔《契丹歌》中描述:“春來(lái)草色一萬(wàn)里,牡丹芍藥相映紅。”可見這些植物在遼國(guó)十分常見,所以遼三彩的這些紋飾是契丹人對(duì)自己生活居住環(huán)境的反映,真實(shí)呈現(xiàn)了1000年前遼國(guó)的生活場(chǎng)景。

考古工作者還發(fā)現(xiàn),在遼代前期墓葬中,多出土金銀器,而遼中晚期墓葬多出土遼三彩。專家分析,契丹民族學(xué)習(xí)中原文化,徹底放棄了原有的葬俗,開始崇尚厚葬,所以隨葬金銀器。隨著攀比之風(fēng)日盛,遼朝統(tǒng)治者不得不詔令禁止,貴族們便轉(zhuǎn)而尋找其他替代品,學(xué)習(xí)唐朝貴族隨葬唐三彩習(xí)俗,遼三彩便被大量用作隨葬品,反映了契丹文化對(duì)中原文化的認(rèn)同和模仿。